Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

francisco javier ochando

Lunes, 20 de abril 2020, 00:05

Todo acontecimiento sobrevenido fue siempre objeto de interés y estudio por parte del arte, más aún si causaba una alta cota de convalecientes o fallecidos en un corto espacio de tiempo. Tal ha sido el caso de las epidemias que periódicamente han azotado a las diversas sociedades y civilizaciones a lo largo y ancho del planeta. En consonancia con el canon y las posibilidades técnicas imperantes en cada momento, los artistas ejercieron de reporteros gráficos a través de los tiempos, ateniéndose a la reproducción más o menos fiel de los síntomas, las secuelas o los acontecimientos políticos y sociales que tales patologías iban provocando en el tiempo que les tocó vivir, y haciendo caso omiso de la advertencia lanzada por Platón en La República: «Impedir a los artesanos representar, en las imitaciones de seres vivos, lo malicioso, lo intemperante, lo servil y lo indecente... para evitar que nuestros guardianes crezcan sin percatarse de que acumulaban un gran mal en su almas».

La representación artística más antigua en que se dejó constancia de una infección vírica corresponde al 'Jeroglífico de Memphis', estela egipcia labrada hacia el 3700 a.C., en un momento anterior al de las dinastías faraónicas que nos es familiar. En ella un sacerdote llamado Ruma atiende lo que constituye el primer caso constatado gráficamente de poliomielitis paralítica en una paciente.

No obstante, será la Biblia la principal fuente de inspiración para creadores de toda época y estilo, dada la recurrente abundancia de este tipo de descalabros entre sus páginas. Quizás uno de los primeros registros de una epidemia bíblica sea el reproducido en una plaqueta de marfil paleocristiana del siglo IV correspondiente a 'Los Milagros de la Fe', en la que se aborda un episodio de curación de leprosos por parte de Jesucristo. Si bien la producción será mucho más fértil durante el Románico y el Gótico, cuando el arte adquiere un fuerte acento didáctico que no puede dejar escapar la ocasión de reflejar la sanación milagrosa de las enfermedades contagiosas, de entre las cuales adquiere protagonismo la lepra.

Son numerosos los manuscritos medievales iluminados con episodios de leprosos mendicantes o los retablos de iglesias que ofrecen similares asuntos. De particular belleza es la imagen del 'Speculum Historiale', tercera y última parte del 'Speculum Majus', una suerte de enciclopedia en varios volúmenes escrita por Vicent de Veauvais en el siglo XIII. En la escena, un burgués impide la entrada a la ciudad de un leproso que lleva la consabida campana con la que hacían notar su presencia desde lejos, al que le sigue un tullido con muletas, habida cuenta de la desgracia que podían provocar en la ciudad.

Aunque el más afamado de los episodios endémicos cristianos tal vez sea el del milagro de San Martín de Tours, un militar del ejército imperial romano que se topó con un leproso tiritando de frío a quien ofreció la mitad de su capa como abrigo. La noche siguiente se le aparece Jesús, devolviéndole la capa y agradeciéndole el gesto, momento en que abandona las armas para abrazar el cristianismo. Destaca, al respecto, la tabla de Konrad Witz por ajustarse plenamente a los patrones del gótico.

El medievo también verá surgir las procesiones de imágenes y exvotos, como ruego de intercesión divina con que poner fin a las plagas que diezman campos y villas. Si bien tal periodo se cerrará con el capítulo más aciago que haya azotado a la humanidad en toda su historia: la 'Peste Negra'.

Aunque no existe acuerdo entre los especialistas, parece que se trató de un episodio de peste bubónica que recorrió Asia, Europa y el norte de África a mediados del siglo XIV, causando la mortandad de un tercio de la población mundial (las estimaciones actuales la cifran en unos 25 millones de personas). Solo la Península Ibérica perdió entre el 60 y el 65 por ciento de sus habitantes. Habitual en las estepas rusas, se cree que el contagio fue extendiéndose a través de las rutas comerciales de caravanas hasta Europa y África.

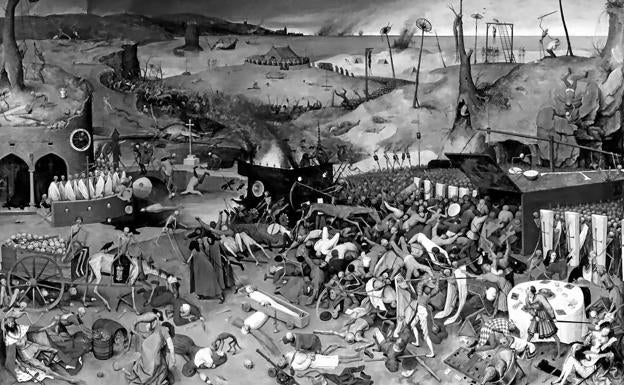

El calificativo de 'negra' se debía al color de los bubones y de la gangrena que provocaba en la punta de las extremidades. La devastación y los efectos sociales y económicos que causó en el mundo entonces conocido quedarán reflejados en numerosos códices, tablas y frescos de la época, llegando a perdurar en el inconsciente colectivo durante siglos. Conocida es la pieza de Pieter Bruegel, el Viejo, 'El triunfo de la muerte', perteneciente al Museo del Prado, donde en una danza macabra se reconoce la impúdica sombra de la enfermedad. Bruegel creó una obra a medio camino entre el fin del medievo y los nuevos conocimientos artísticos desarrollados en el Renacimiento italiano, con un visión descentralizada de la escena para evocar precisamente ese poder equitativo de la muerte, que afecta por igual a ricos y a pobres. Preocupación nacida en aquel momento, como dejó claro Jorge Manrique en las 'Coplas a la muerte de su padre'.

El antropocentrismo humanista surgido con el Renacimiento de los siglos XIV y XV, y las ideas del empirismo y el racionalismo difundidas posteriormente, hacen que la representación de epidemias y enfermedades se aborde bajo un nuevo prisma de curiosidad científica. Junto a motivos ya tradicionales surgen otros más acordes con los avances del momento, como las lecciones de anatomía, de entre las cuales sobresale por factura y fama la de Rembrandt. Pero también se hace hincapié en la importancia de la higiene, pues las investigaciones con lentes microscópicas impulsadas desde los Países Bajos en el siglo XVII, permiten advertir que las enfermedades infecciosas pasan a los humanos a través de parásitos e insectos. Especial ternura despiertan las escenas intimistas de Bartolomé Esteban Murillo referidas al despiojado, como 'Niño espulgándose' o 'Anciana desparasitando a un niño'.

Aunque habrá que esperar al Siglo de las Luces para que una retina tan atenta a los graves acontecimientos de su época, como fue la de Francisco de Goya, registre las escenas más penumbrosas que atañen a las enfermedades del hombre. Al margen de las alusiones a los 'matasanos' en sus cáusticos aguafuertes, de su mano salieron piezas como 'Corral de apestados', 'La difteria', 'Corral de locos', e incluso un retrato de su médico en el proceso de atenderlo ya moribundo, 'Autorretrato con del doctor Arrieta'.

El pintor galo Antoine Jean Gros saltará a la fama al retratar a Napoleón en el instante de realizar un acto propio de reyes y emperadores desde la Edad Media: el 'Toque Real'. En momentos muy señalados, sobre todo en las coronaciones, la realeza hacia gala ante la plebe de su bondad y naturaleza cuasi divina tocando las llagas de los enfermos. Ejecutado para gloria del emperador francés tras su vuelta del exilio en Italia, 'Visita de Napoleón a los apestados de Jaffa' muestra al regente supervisando a la tropa convaleciente de peste bubónica durante la campaña de Oriente Medio de 1799. Claro ejemplo del arte puesto al servicio de la propaganda política.

Diferente línea publicitaria supone la labor de dibujantes y caricaturistas a lo largo del siglo XIX donde infecciones como el cólera, la tuberculosis o la sífilis adquieren nuevo rumbo. En España, Ramón Casas fue el autor de uno de los más bellos carteles que se hayan confeccionado para anunciar un hospital de sifilíticos, dentro de una concepción más simbolista que modernista para el gusto imperante en la época.

Aunque la enfermedad por antonomasia para artistas, pensadores e intelectuales del XIX y principios del XX será la tuberculosis, llamada por ello 'enfermedad de los románticos' o 'enfermedad del artista'. Mucho se ha escrito y pintado sobre esta patología y muchos han sido también quienes han creado bajo su yugo. Sin embargo, interesa recalcar aquí el papel de la arquitectura, que si ya había planteado la solución de los lazaretos para retener a los barcos en cuarentena antes de entrar a puerto, ofrecía ahora el sanatorio como nuevo modelo de edificio para paliar, cuando no era posible curar, esta grave dolencia.

Resulta significativo que un arquitecto consagrado como Alvar Aalto proyecte el sanatorio antituberculoso de Paimio (Finlandia) entre 1929-1933, justamente cuando en una ciudad como Jaén se levantaba a su vez el de El Neveral, según traza de Luis Berges Martínez. Vistas ambas edificaciones hoy y leída la justificación del de Finlandia, las coincidencias en ubicación, ventilación y asoleamiento se dejan sentir en las palabras del propio Aalto: concebir el hospital «como un instrumento médico más».

En el último tercio del siglo XX surge el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA o VIH, según sus siglas en inglés), una nueva pandemia para la que solo se halló respuesta a medias: convertirla en patología crónica. Fue necesario que gentes del espectáculo, como el actor Rock Hudson o el cantante Freddie Mercury, dieran visibilidad pública a la enfermedad, para que el mundo tomase conciencia de su existencia y riesgos; máxime cuando su contagio por vía sanguínea atañe principalmente a sectores marginales centrados en la homosexualidad y la drogodependencia.

El escultor Pepe Espaliú fue una de las víctimas que más conciencia social despertó en nuestro país. Su serie 'Carrying» rindió homenaje a esas andas que ayudan a transportar al enfermo y suponen la solidaridad con sus padecimientos. Aún habrá quien lo recuerde en sus últimos días, llevado en volandas por cientos de personas por las calles de Córdoba como parte de una 'perfomance' así mismo titulada, 'Carrying'.

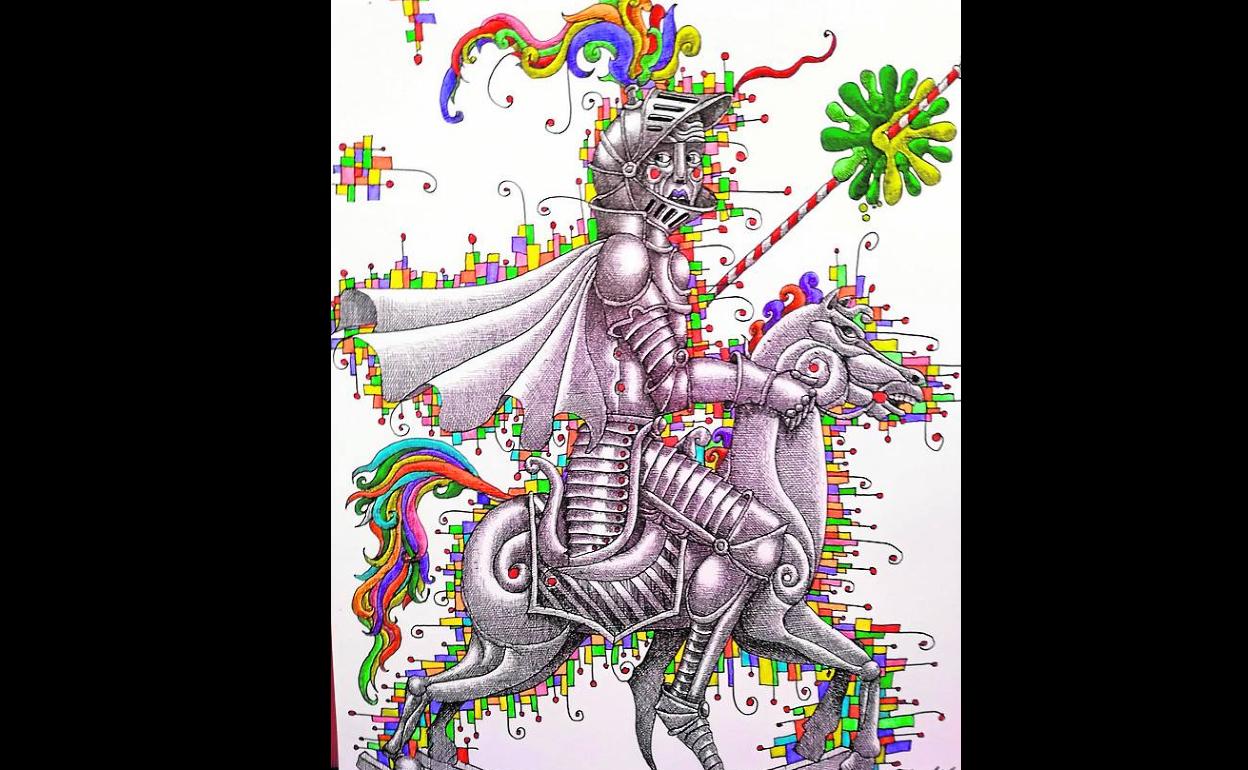

De todo esto puede concluirse que la humanidad nunca ha estado falta de tormentos sobrevenidos en forma de virus, bacilos y bacterias, aunque ninguno haya conseguido acabar con ella. Hoy nos las estamos viendo con ese diminuto y rebelde ser denominado coronavirus y a buen seguro que no serán pocos los creadores que desde sus guaridas estén dando forma a obras que relatarán lo bueno y lo malo de estos letárgicos días de confinamiento. Tal es el caso del plástico Tomás Fernández, que en la calma de su estudio realiza la serie 'Corona', a pieza por día, para posteriormente difundirlas por las redes sociales. De esta forma nos está dejando títulos como 'Crisis', 'La vacuna' o 'Sacrificios de Globalización'. Un canto a la esperanza al que, creo, nos unimos todos sin condiciones.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Los libros vuelven a la Biblioteca Municipal de Santander

El Diario Montañés

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

España vuelve a tener un Mundial de fútbol que será el torneo más global de la historia

Isaac Asenjo y Álex Sánchez

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.