Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

José Antonio Muñoz

Granada

Jueves, 27 de febrero 2020, 01:46

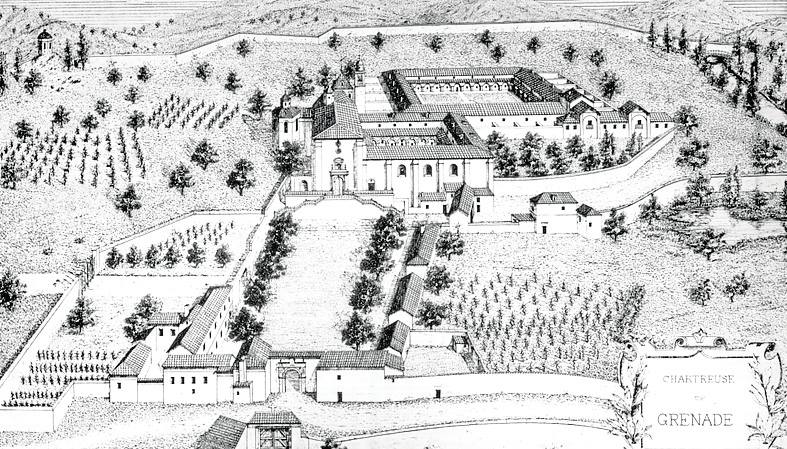

La Cartuja de Granada es uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Y lo sería mucho más si conservara su configuración original y mantuviera en su interior siquiera la mitad de las obras de arte que la decoraron en su día. La de ... la Cartuja es una historia donde se entremezcla la política, el arte, el dinero, el poder eclesiástico, el expolio e incluso unas costumbres que hoy consideraríamos impropias de una orden que el imaginario popular identifica con el 'summum' de la vida recogida y el desasimiento de las tentaciones de este mundo.

«Lo de que los cartujos no hablaban es un mito», comienza diciendo José Antonio Díaz, investigador del Departamento de Historia del Arte de la UGR que ha publicado sendos trabajos sobre este monumento y su devenir histórico y vital. En 'La Cartuja de la Asunción (Granada): datos inéditos para la revisión de su historia' y en 'El proyecto artístico de la Cartuja de Granada: revisión y nuevas aportaciones documentales en torno a su patrimonio y discurso iconográfico', el estudioso revela detalles hasta ahora muy poco conocidos, y los pone en contexto. Por ejemplo, el hecho de que la de Granada fuera en su día una de las cartujas más poderosas, y quizá la más beneficiada del mundo.

«Los monjes pasaban la mayor parte del día en su celda, y hablaban poco, pero sí que hablaban, a pesar de las normas de recogimiento y clausura. Tenían un fuerte componente eremítico en su día a día, pero sí se comunicaban en el claustro y en las reuniones que mantenían». Según Díaz, lo que hasta ahora se sabía de la Cartuja de Granada venía de la óptica estrictamente histórico-artística, con varias obras fundamentales: el libro de Orozco Díaz que se sigue vendiendo en la tienda de recuerdos del monumento, la transcripción latina del libro fundacional, editado por Francisco Torres, y por otro lado, algunos artículos que hacían una revisión historiográfica, sin aportar datos novedosos.

Por eso, su empeño ha sido penetrar en las entrañas de la Cartuja para saber cómo vivían los monjes y cuáles fueron las circunstancias que les convirtieron en el monasterio, a la vez, en monasterio de referencia para la orden y en piedra de escándalo, con retiradas de prior incluidas.

Para obtener los datos que conforman su investigación, Díaz ha podido entrar en las cartujas de Valencia (Porta Coeli) y Burgos (Miraflores), dos de las tres que quedan abiertas en España. «Todos me hablaban con reverencia de la Cartuja de Granada, en su día la más importante de España. Su forma de hablar me recordaba a la que los sefardíes tienen por su patria perdida, y cómo han ido transmitiendo de generación en generación su magnificencia», asegura. Estas afirmaciones no hicieron sino despertar la curiosidad del investigador, que indagó en profundidad, dividiendo su trabajo en dos vertientes: la histórica y la histórico-artística. Buceó en inventarios que se remontan al siglo XVIII, hallados en el Archivo Histórico Nacional, y donde se detalla qué había en cada espacio, qué obras se conservan en el Museo de Bellas Artes de Granada (el cual se nutre muy fundamentalmente de lo que había en la Cartuja, según el investigador), en muchos casos en un almacén, sin mostrarse.

Tal es el caso, por ejemplo, de 'La imposición de la casulla a San Ildefonso', de Sánchez Cotán, el cual, según la web del Museo del Prado –poseedor de una obra casi gemela, también guardada– se conserva en la Cartuja, cuando se encuentra en el citado Museo, sin exponerse. «Hay pinturas de Cotán desconocidas para el gran público, y esta situación es una pena. Podrían volver a su emplazamiento original, o merced a un acuerdo entre Arzobispado y Junta, formar parte de una gran exposición temporal que las pusiera en valor», comenta Díaz. Contribuiría a devolver parte de su antiguo esplendor a un edificio hoy en parte vacío –aunque conserva obras del propio Sánchez Cotán y Vicente Carducho, entre otros– y que solo se usa para la visita turística y la celebración de ceremonias previo pago.

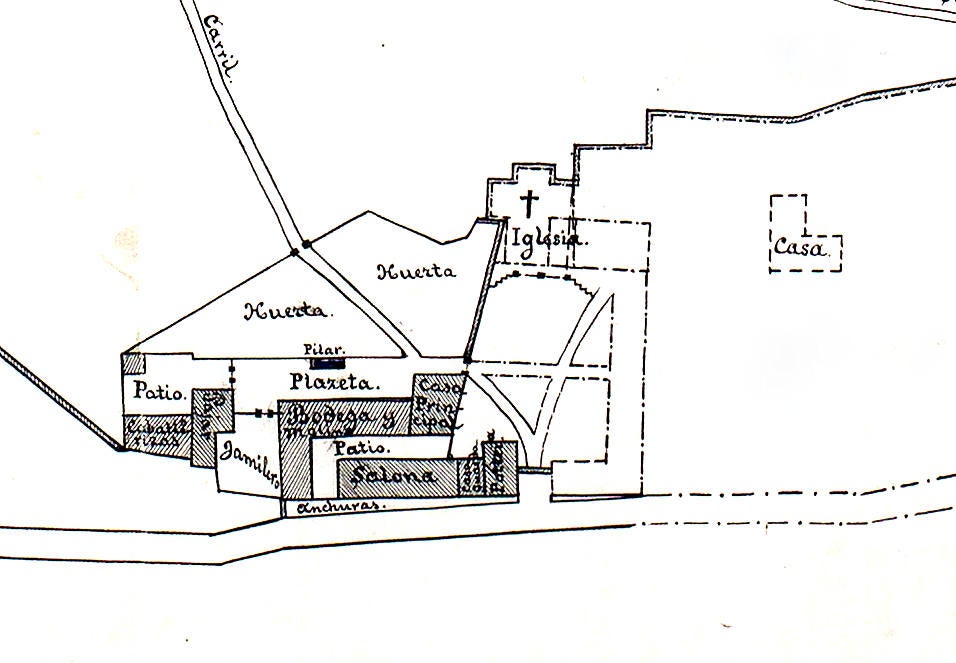

Los privilegios de la Cartuja de Granada se remontan a su propia fundación, en 1514, como casa filial de la de El Paular (Segovia). El Gran Capitán tomó el proyecto como suyo a semejanza de lo que en su día hicieran los padres de la reina Isabel con Miraflores, y quiso construir el monasterio en el Cerro de la Golilla, mandando en el paisaje de la ciudad. Una disputa monetaria –otra más de Don Gonzalo enemistó al noble con los cartujos, y estos decidieron modificar el emplazamiento original. El intento de convertir a Granada en la nueva Jerusalén tras la Reconquista puso en manos de los cartujos granadinos una fuente de caudales casi inagotable: llegó dinero desde la casa matriz de Grenoble, desde El Paular, la Corona les derechos de alcabalas sobre productos de comercio de la Alcaicería, como el carbón o el jabón, los derechos sobre el agua de la acequia de Aynadamar…

Además, pudo tener bienhechores externos, algo que a otras cartujas les estaba vetado, y a los que permitieron privilegios como enterrarse en la clausura. De hecho, Granada acoge en el 'claustrillo' la tumba de Alonso Sánchez de Cuenca, abogado de la Real Chancillería, y gran benefactor del Monasterio. «Todo esto hizo que los cartujos compraran tierras como si no hubiera un mañana, lo que les convirtió en uno de los monasterios más ricos de España», dice el investigador. Ello les permitió embarcarse en proyectos artísticos de primer orden.

Además, contaron con que muchos de los pintores o escultores de la Contrarreforma –Mora, Risueño, Duque Cornejo– cobraron a la Cartuja sus obras muy por debajo de sus tarifas habituales. Al margen de contar en sus filas con el mencionado Sánchez Cotán, Francisco Morales –quien pintó parte de la sacristía–, Vicente Ferrer –el cual hizo lo propio con la bóveda de dicho espacio–, José Manuel Vázquez –el 'dios' de la taracea, comenta Díaz–, etcétera.

El imaginario romántico y los viajeros británicos convirtieron a la Cartuja en una atracción permanente, de tal manera que fue el primer monumento en establecer un horario de visitas: de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Tras la Desamortización se vendió el Monasterio, desaparece el claustro principal y la casa prioral. El testimonio de los viajeros recuerda la portada y las columnas de mármol negro del primero, y la belleza de la segunda. Tras la Guerra de la Independencia y el Trienio Liberal, se denunció a un tal José Jaldo, administrador de un militar insigne, por llevarse 81 lienzos, de los cuales se perdieron finalmente 19. Antes, las tropas francesas habían, según su costumbre, expoliado parcialmente el monasterio. Hoy, según el investigador, es muy difícil saber dónde se encuentran esas piezas robadas, perdidas en una maraña de catálogos de anticuarios y subastas. Y desde el mirador del último piso de la Escuela de Arquitectura, en el Campo del Príncipe, se pueden observar arcadas originales del patio, vendidas en los años 40 por los jesuitas, e insertas dentro de un carmen de propiedad privada.

En la actualidad, según el investigador José Antonio Díaz, existe un 'acuerdo cordial' entre Arzobispado y jesuitas que les permite a ambos usar el monumento cuando lo necesitan. Más allá de su belleza, la Cartuja oculta una historia de película, que Díaz ha conseguido desvelar en los trabajos que ha publicado recientemente.

En 1785, las cartujas españolas protagonizaron un cisma dentro de la orden, organizándose en una confederación nacional. Desde el reinado de Fernando El Católico, el control de la orden desde Francia estaba mal visto, y la Corona no cejó en su intento de establecer cartujas con marchamo patrio. No se consiguió, sin embargo, hasta la época de Carlos III, quien amparándose en un manifiesto impulsado por los hermanos legos y redactado por el lego granadino José Ortiz Sarracho, en que estos se quejaban de la diferencia de trato con respecto a los hermanos de pleno derecho, ofreció a los primeros un régimen interno propio y la independencia plena de Grenoble.

Los privilegios de los hermanos de pleno derecho incluían un lugar fijo para comer –los otros comían donde podían–, y derecho de solaz y paseo dentro de unos límites prefijados, que en el caso de Granada eran vulnerados con frecuencia. Prácticas como la charla con seglares –prohibida– e incluso 'visitas' femeninas en un monasterio cuya portería no existía, fueron frecuentes. Incluso, el visitante de hoy puede apreciar la diferencia de calidad entre los sitiales de los hermanos y de los legos en el coro.

Los encontronazos entre la casa matriz y Granada dejaron en tres ocasiones a la casa granadina sin prior. Eran estas guerras donde se mezclaban intereses temporales y espirituales, y donde el fiel de la balanza se inclinaba hacia uno u otro bando dependiendo de múltiples factores. Cuánto hubo de verdad y cuánto de información interesada es algo que nunca podrá saberse con total certeza. Sin embargo, los muros de la Cartuja seguirán siendo testigos del paso de los siglos.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

España vuelve a tener un Mundial de fútbol que será el torneo más global de la historia

Isaac Asenjo y Álex Sánchez

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.