La Gran Vía de Granada sopla las 125 velas

Urbanismo ·

¿Por qué se hizo? ¿Qué valor tenían los edificios que se derribaron ? Un libro de Ricardo Anguita y Ángel Isac da todas las claves de la construcción de esta calle que cambió GranadaSecciones

Servicios

Destacamos

Edición

Urbanismo ·

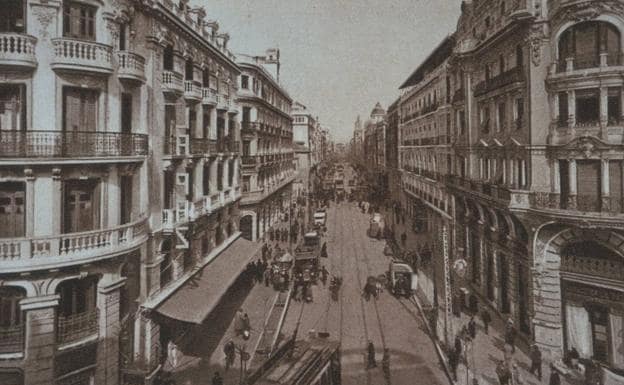

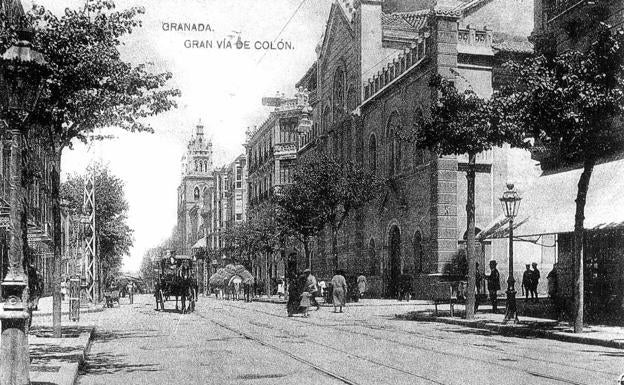

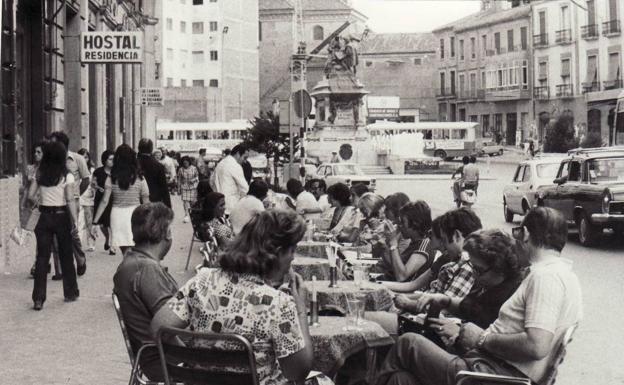

¿Por qué se hizo? ¿Qué valor tenían los edificios que se derribaron ? Un libro de Ricardo Anguita y Ángel Isac da todas las claves de la construcción de esta calle que cambió GranadaSi hay dos grandes operaciones reformadoras que marcaron un antes y un después en la configuración urbanística de Granada tal y como la conocemos hoy día, una es el embovedado del río Darro, que comenzó en el siglo XVI y finalizó en 1938, y la otra es el trazado de la Gran Vía, cuya primera piedra se colocó en 1895. Es decir, este año se cumple el 125 aniversario del inicio de esta avenida de 822 metros de largo por sesenta de ancho que, más allá del debate de los gustos estéticos, concentra un destacado catálogo de los edificios protegidos de la capital. Y éste es el objeto de libro 'La Gran Vía de Granada, proyecto urbano y arquitectura 1890-1933' que han escrito al alimón los profesores de la Universidad de Granada Ricardo Anguita y Ángel Isac, coeditado por Comares y la Editorial UGR, que ya se puede adquirir en las librerías.

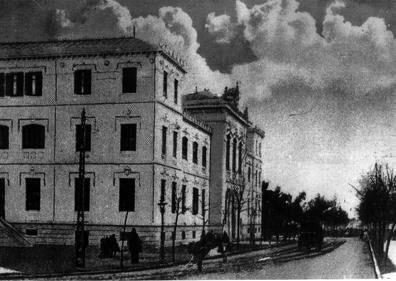

Un riguroso trabajo de investigación que aborda el surgimiento de la Gran Vía en ese contexto de modernización de muchas ciudades de Europa a finales del XIX que tenían como gran referente París, considerada la capital mundial de las vanguardias por delante incluso de Londres. Fue el modelo de 'Les grands travaux' del II Imperio francés impulsado por el prefecto Haussmann. Una «cura ortopédica», que así se llamó, que conllevó una profunda y radical transformación de la medina de la Granada medieval por una pretendida Granada más sana y segura, mejor comunicada, más rentable para el naciente mercado del suelo y embellecida por construcciones destinadas a la residencia de burgueses y otros fines como hoteles, entidades bancarias y cines. No fue un proceso sencillo, tal y como queda reflejado en la obra de Anguita e Isac. No lo fue porque pasaron cinco años desde que surgió la idea y se iniciaron los trabajos, y porque los plazos de ejecución también se prolongaron. Y no lo fue porque surgió una oposición dentro de la propia Granada encabezada por intelectuales como Ángel Ganivet.

En este sentido, el volumen de Anguita e Isac recoge varias reproducciones de un documento de enorme interés denominado 'Álbum descriptivo de la Vía de Colón' encargado por la Comisión de Monumentos de la Provincia donde se recoge una relación de inmuebles que se tuvieron de derribar para levantar en su lugar algunos de los actuales. Entre ellos, la Casa de los Infantes, el Colegio Eclesiástico, la casa del arquitecto imperial Diego de Siloé, la Casa del Marqués de Falces, el edificio de la Inquisición y restos diversos. Entre ellos, la finca donde se halló un sarcófago de la época romana a pocos metros de donde se encontró otro similar en el verano de 2019.

¿Por qué se necesitaba una Gran Vía? Según Anguita e Isac, a finales del siglo XIX se producen una confluencia de factores que propiciaron que en 1890 el Ayuntamiento de Granada iniciara la tramitación de un expediente que, por aquello de que se trataba de un modelo de Estado centralizado, precisaba el placet de entes superiores como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid. Un ente que ya indicó algunas correcciones como la necesidad de prolongar la traza por el barrio de San Matías y despejar la zona del ábside de la Catedral.

Una fecha importantísima: 1874. Ese año llegó el tren a Granada, lo que precisó conectar la estación con el centro urbano, que se localizaba en la calle Reyes Católicos, con la idea de, posteriormente, comunicar este eje con la 'estación del litoral' que nunca se llegó a ejecutar donde hoy está el Palacio de Congresos y Exposiciones. Desde ahí estaba previsto que se realizara la comunicación férrea de Granada con Motril y con el Levante. Pero hay un segundo momento, 1882, cuando se inaugura el Ingenio San Juan, la primera azucarera de una próspera industria que llegó a contar con diez instalaciones fabriles en Granada y lo que hoy día es el cinturón metropolitano. Y en este punto surge un personaje clave para la Gran Vía. Se llamaba Juan López-Rubio Pérez, dueño de Ingenio San Juan, farmacéutico de profesión y presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Granada. Aunque el proyecto de la Gran Vía fue redactado por el arquitecto municipal Modesto Cendoya, el gran hacedor fue Juan López-Rubio.

Y es que la legislación permitía que, partiendo de lo público, fuera la iniciativa privada quien acometiera obras en régimen de concesión. Y así fue como surgió La Reformadora Granadina, una sociedad constituida con un capital social de un millón de las antiguas pesetas que fue quien acometió la Gran Vía. El máximo accionista era precisamente Juan López-Rubio.

Todo ello fue factible tras la aprobación de la Ley de Expropiación de 1879. Esta normativa permitía la enajenación no sólo de los veinte metros de la calle en sí, sino de veinte metros a un lado y otros veinte metros al otro. Esto permitía la disposición de solares que, sometidos a puja, permitían la generación de ingresos para compensar los gastos que conllevaba hacer una calle tan importante como la Gran Vía, aunque el proyecto precisó aportaciones del Ayuntamiento para que no resultara deficitario.

Hubo dos puntos de inflexión que posibilitaron que, al fin, se pudiera iniciar el movimiento de tierras en la zona. Fueron dos reales decretos de 1894. Uno de ellos era una declaración de utilidad pública que abrió la puerta a la expropiación de 234 edificios. Y el otro, la aprobación de una subasta a la que sólo se presentó López-Rubio y que, en consecuencia, obtuvo todos los derechos. Fue entonces cuando se creó La Reformadora Granadina con la participación de particulares, fundamentalmente industriales, y entes como la Abadía del Sacromonte. Las cincuenta y dos parcelas disponibles –inicialmente hubo 125, pero tuvieron que agruparse– fueron a parar a La Reformadora.

Un edicto del 23 de agosto del entonces alcalde José España, que unos años antes había sido asesor jurídico de López-Rubio y que había redactado los estatutos de La Reformadora Granadina, anunciaba la celebración de la ceremonia de inauguración de las obras en la tarde del 25 de agosto. Ese día una comitiva compuesta, entre otros, por el arzobispo José Moreno y el gobernador civil Eleuterio Villava, precedidos de los reyes de armas del nobilísimo escudo de Granada y los maceros, salieron de las casas consistoriales hasta la placeta de Santiago, hoy desparecida, donde se había levantado un solemne altar. Además de las autoridades políticas, el acto contó con la presencia de científicos, escritores y representantes de la prensa. Tampoco faltó la Banda Municipal de Música.

«Nadie se opuso ni en ese instante ni en la mayor parte del tiempo que se precisó para finalizar la Gran Vía, o al menos nadie se atrevió a hacerlo públicamente por el clamor general que hablaba de un símbolo de progreso para Granada», explican Anguita e Isac, quienes agregan que sólo en la fase final se alzaron voces contrarias que lamentaban la desaparición de la vieja Granada por una calle tachada como una vulgar copia de modismos traídos de fuera. «Una crítica –agregan los autores– que terminó por calar profundamente en la sociedad y que sólo en fechas recientes ha sido superada ante la importancia patrimonial de la Gran Vía». Hasta el afamado arquitecto Torres Balbás, restaurador de la Alhambra, dijo de ella que era «fea y sin perspectiva». Y tachó a los promotores de actuar «con ignorancia y desprecio, sin atención alguna al carácter de la población, a la historia de Granada, su clima y su belleza».

El primer edificio que se levantó fue la iglesia del Sagrado Corazón en 1897 y el último, el Banco de España en 1933. Poco a poco fue emergiendo un paisaje ecléctico con gran variedad de estilos arquitectónicos. Por una parte, se observa la influencia del II Imperio de Francia en construcciones como la situada en el número 2 –donde está la Caja Rural de Granada–, proyectado por Ángel Casas, una copia casi literal del edificio de una compañía de aguas de París, ya desaparecido. En esta misma línea se erigió, por ejemplo, el Hotel París de Modesto Cendoya o la sede la Banca Rodríguez Acosta de Gran Vía 14 de Juan Montserrat y Vergés. También hay ejemplos de Nacionalismo Arquitectónico de España como antagonismo de lo que se denominó como 'exotismo deplorable'. También cabe destacar la Caja de Previsión Social, popularmente conocida como la Perra Gorda de José Fernández Fígares, el 'bloque' con dos crujías y eliminación de los patios, de Pascual Bravo, o el modernismo de los edificios que van del número 51 al 59 de Juan Jordana Montserrat.

Ricardo Anguita, profesor titular del Departamento de Historia del Arte y director de la Madraza, y Ángel Isac, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada, han desarrollado múltiples investigaciones en el terreno del urbanismo en general y contemporáneo de Granada. Este libro sobre la Gran Vía es el primero que firman juntos.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Fernando Morales y Sara I. Belled

Pablo Rodríguez | Granada

José E. Cabrero | Granada, Juanjo Cerero | Granada y Cristina Ramos | Granada

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.