Historia de Granada

La imagen del cauce del río Genil cuando era mucho más ancho y estaba lleno de animalesSecciones

Servicios

Destacamos

Edición

Historia de Granada

La imagen del cauce del río Genil cuando era mucho más ancho y estaba lleno de animalesJóvenes cuelgan sus pies del muro que se divisa bajo el Puente Romano. Algunos acompañados de sus perros, otros son parejas que buscan compartir un rato de ocio. Grupos de amigos se sientan en corro en mitad de la explanada que hay tras bajar la rampa que conecta con los jardines del Salón. Esa estampa es habitual a diario en Granada. La ven quienes se asoman desde el Puente Romano o desde la barandilla del Paseo de los Basilios.

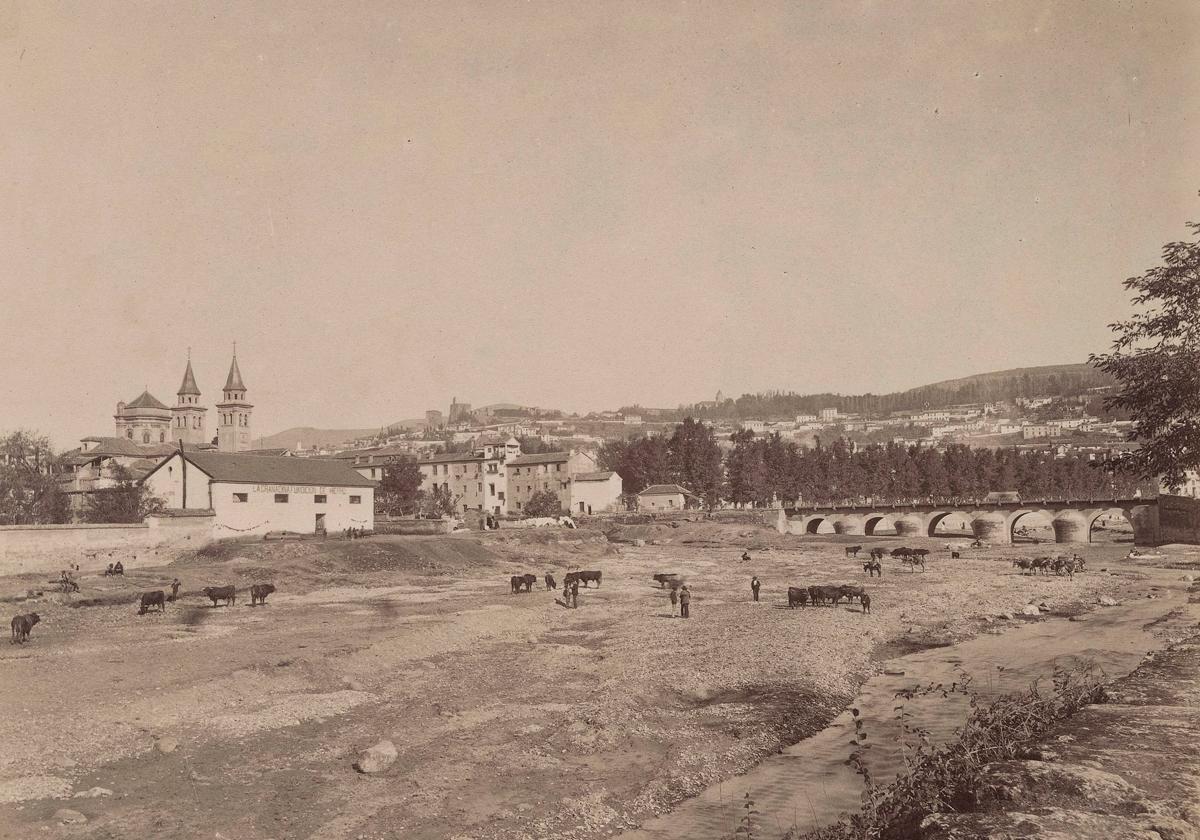

Allí donde ahora los granadinos y visitantes circulan o descansan acostumbrados a este paisaje actual fue en un su momento un espacio en el que los animales pastaban plácidamente en un lugar mucho más abierto y amplio de lo que es hoy día. Así lo recuerda en una publicación reciente Francisco de Paula Ariza en su cuenta de 'X' dedicada a la recuperación de imágenes antiguas de la provincia de Granada (@granadaoldpics1).

El Río Genil desde el Puente Romano, en la actualidad

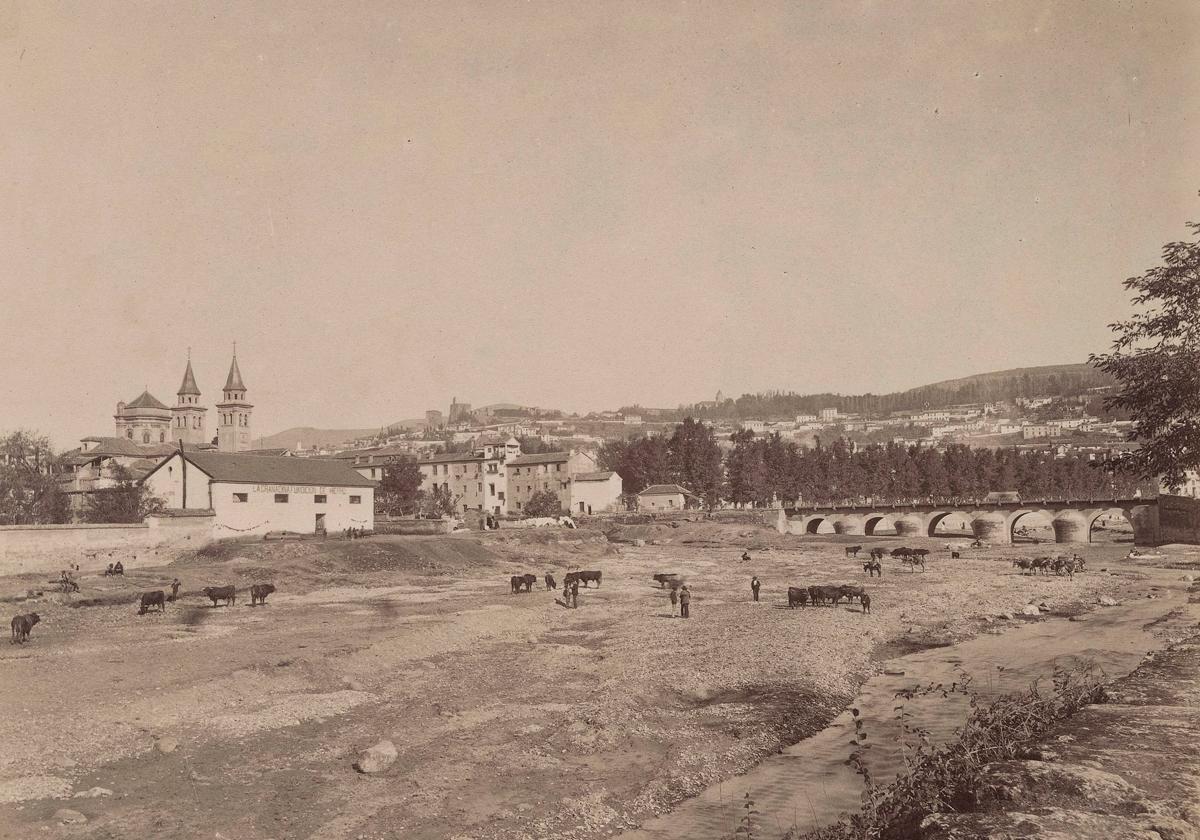

Vista del Genil desde el Puente Romano en 1930

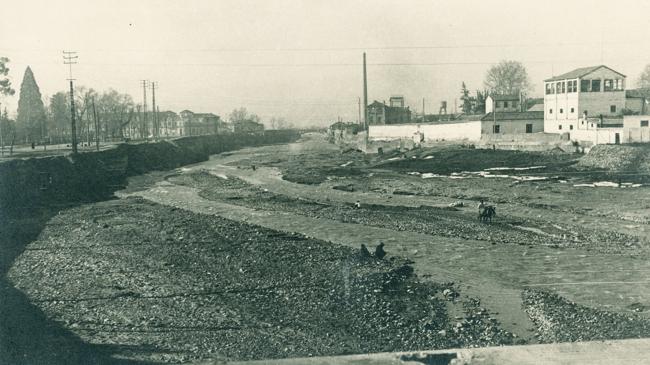

Aunque su transformación responde a siglos de cambios estructurales paulatinos, el más radical ocurrió en 1995, cuando el aspecto natural del río cambió de forma abrupta para convertirse en un espacio dominado por el hormigón. Una actuación que supuso la ampliación del caudal y la habilitación de un complejo sistema de compuertas abatibles. Su renaturalización, las múltiples propuestas para recuperar este espacio para disfrute de los granadinos a la vera del río con una senda dominada por la vegetación y no por el hormigón se suceden en cada campaña electoral, sin que ni una sola de esas promesas políticas haya visto la luz.

El río Genil vertebraba las afueras de la ciudad y su conexión con la Vega no hace tanto tiempo. Recuerda el arqueólogo Ángel Rodríguez que Granada es una ciudad marcada por sus ríos, hasta tal punto que su singular urbanismo está determinado primero por el río que la cruza de Este a Oeste dividiéndola en dos –el Darro– y luego por la presencia del Genil, que marca el ritmo del paisaje periurbano, donde se entremezclan antiguas huertas, molinos y espacios de solaz. Sin olvidar la importancia histórica del Beiro.

Desde la constitución de Granada como capital de los ziríes se llevaron a cabo algunas de las infraestructuras más importantes y duraderas en el tiempo para el aprovechamiento del agua y la puesta en cultivo de la Vega de Granada. Una de ellas fue la acequia Gorda, en el siglo XI, con un recorrido que ocupa el espacio que queda entre el Genil y la ciudad. Un elemento fundamental para la ciudad y las alquerías de su vega, apunta el historiador Ángel Rodríguez

La plantación de álamos en la margen derecha del Genil confirió a este espacio el título de zona de recreo y paseo para los habitantes de Granada, que poco a poco fue adquiriendo mayor presencia en la vida cotidiana. Algunos datos arqueológicos también apuntan a que no solo se limitó al uso de la vegetación de ribera para fijar las orillas fluviales, sino que también se construyeron los primeros muros de contención.

Desde el siglo XII, la alameda del Genil ya se encontraba perfectamente consolidada en el paisaje y era muy frecuentada por los habitantes de la ciudad. También se posicionó como punto de reunión de poetas.

De esa mítica alameda del siglo XI hasta los actuales paseos del Salón y el Violón se han ido produciendo ampliaciones, ganando terreno al río, construyendo muros de contención, pero este lugar mantiene su carácter lúdico, de esparcimiento, que adquirió en el siglo XI.

En el tramo urbano del río Genil existen dos puentes que perpetúan el pasado y presente de la ciudad: el Puente Verde, construido a principios del siglo XIX por las tropas francesas bajo las órdenes del general Sebastiani, y el Puente del Genil, el conocido como Puente Romano y zona de paso de miles de granadinos a diario. Aunque tradicionalmente se había datado de época romana, atendiendo a su estructura y proporciones, la arqueología ha demostrado que se trata de una obra islámica, del siglo XI, con reformas a lo largo del tiempo. No obstante, la existencia de restos romanos en el solar que hoy ocupa el Colegio Escolapios y en otros puntos próximos, como la villa romana de la Plaza Rafael Guillén, apuntan a la posibilidad de que antes que el actual pudiera haber existido otro que facilitara la comunicación entre ambas orillas, Explicaba Ángel Rodríguez en un artículo en IDEAL.

Por tanto, definitivamente, el puente es una obra zirí pero fue reformado de forma singular en época almohade, en concreto en torno al año 1199-1210, por Muḥammad ibn Abd al-Rahmanibn Abd Allah, que sustentaba el cargo de cadí de la ciudad. Esta obra se hizo en el mismo momento en el que se construyó el muro de contención del río descubierto en el Paseo del Violón, para acondicionar el terreno de forma previa a la construcción de la almunia del Alcázar Genil. Más tarde, en el siglo XVII, en 1624 con motivo de la visita de Felipe IV a la ciudad, fue remozado, se repararon los famosos leones de piedra que vigilan la entrada y salida del puente.

Las lluvias torrenciales de 1684 obligaron a una nueva reparación que no se limitó solo al puente, sino que afectó también a la urbanización de su entorno que perduró hasta una nueva remodelación llevada a cabo en 1880, dándole el aspecto que tuvo hasta su restauración en 1986 y la posterior de 1995.

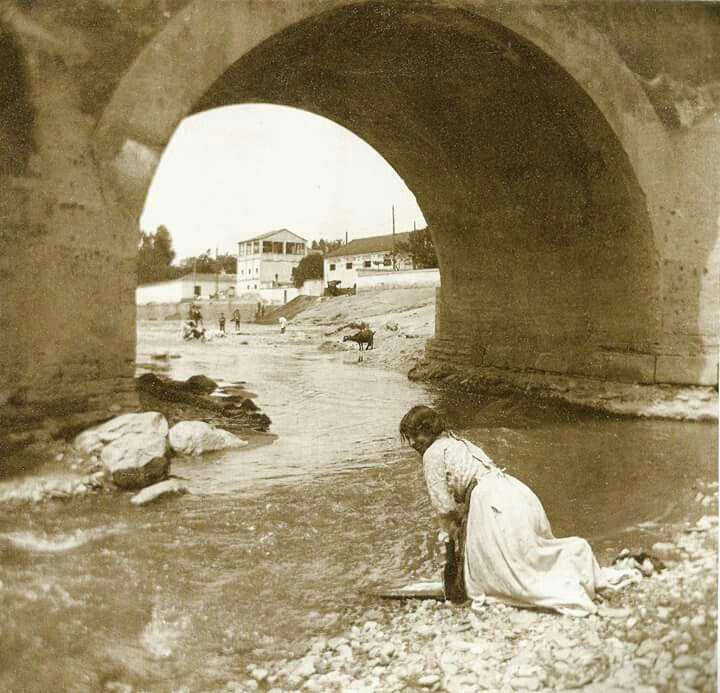

El ambiente en los márgenes del río Genil a su paso por esta zona de Granada a finales del siglo XIX y principios del XX era el de la convivencia de granadinos y animales. Aquella era una ciudad en la que convivían los cabreros ambulantes con vendedores de comida cuyo género estaba expuesto en mitad de la calle sin demasiado orden ni condiciones de salubridad adecuadas. Según señala José González Martínez en su trabajo 'La presencia equina en la ciudad de Granada', «el mundo animalístico que pululaba por la ciudad en el pasado ocasionaría serias dificultades, lo que motivó, desde antiguo, su regulación y ordenamiento».

En concreto, las ordenanzas, en lo que se refiere a los equinos en particular del siglo XIX y el XX, establecieron formas y lugares de ir las caballerías, concretaron sus andaduras, paso y trote, según las vías urbanas; prohibieron la doma de caballos en sitios públicos y obligaron a que las «bestias de carga» llevaran cencerros, campanillas o cascabeles que las hicieran notar a su paso. Si los animales tenían espacio incluso en el centro de la ciudad, aquí, en el río, mucho más ancho y sin la presencia del hormigón ni de los sistemas de regulación de su flujo actuales, las vacas o las cabras pastaban tranquilamente mientras lavanderas limpiaban sus ropas a unos metros.

El crecimiento de la ciudad y la rehabilitación del cauce del río Genil cambiaron para siempre un espacio hoy integrado y céntrico de Granada.

Publicidad

Cristina Cándido y Álex Sánchez

Rocío Mendoza | Madrid y Lidia Carvajal

Amanda Martínez | Granada, Amanda Martínez | Granada y Carlos Valdemoros | Granada

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.