Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

ÁLVARO LÓPEZ OSUNA

Granada

Jueves, 24 de agosto 2017, 01:53

A pesar de las innegables pendencias políticas que nos depara el presente -entre las que se cuenta el incesante goteo de casos de corrupción al que asistimos desde comienzos de año; las agrias primarias en el seno del PSOE en torno a la secretaria general ... que se saldaron con la victoria de Pedro Sánchez frente a Susana Díaz; o las tensiones a cargo del desafío separatista preparado por el Govern de Cataluña para el próximo 1 de octubre en forma de referéndum unilateral- cualquier tiempo pasado... no fue mejor.

En 1917, hace justamente un siglo, España atravesaba una de sus peores crisis institucionales. El régimen de la Restauración, ejemplo clásico pero falseado en la práctica de las monarquías constitucionales parlamentarias europeas de corte elitista y clientelar, comenzaba a dar síntomas inequívocos de agotamiento dentro de la dinámica general revolucionaria propiciada por el inicio de la I Guerra Mundial tres años antes. En esta fatal sinergia de circunstancias influyeron tanto factores externos -ideológicos, polarización de la sociedad española en torno a la neutralidad o el estallido de la revolución rusa- como de carácter doméstico, sobre todo: el aumento de la carestía de la vida, secuencial subida del precio de las subsistencias en un entorno de grandes beneficios extraordinarios del empresariado patrio y emponzoñamiento del problema social.

Llegado el verano, el gobierno presidido por el conservador Eduardo Dato tuvo que hacer frente a tres desafíos casi simultáneos. En primer lugar, las exigencias realizadas por la Juntas Militares de Defensa; movimiento de oficiales hasta el rango de coronel, cuyo objeto era la mejora de salarios y la imposición de una escala cerrada que impidiera los rápidos ascensos en África por méritos de guerra. En segundo término, la creación de la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona en julio, encabezados por la 'Lliga Regionalista', al que se sumaron otras fuerzas de oposición que querían acabar con el turno de partidos e iniciar una profunda reforma del Estado. Por último, en agosto, un movimiento revolucionario auspiciado por un comité de huelga impulsado por la UGT y el partido socialista. Su génesis, a la vez que su impulso definitivo, estuvo mediatizado por el pleito laboral que los ferroviarios de Valencia mantenían con la Compañía de Caminos de Hierro del Norte. El anunciado paro en todo el sector, catapultó a los dirigentes ugetistas de manera precipitada -y sin una estrategia clara- a lanzar la huelga general indefinida. La pretensión, expuesta a la nación en un manifestó titulado 'A los obreros y la opinión pública', era la convocatoria de elecciones sinceras que dieron paso a unas cortes constituyentes en la que se proclamara la República en España.

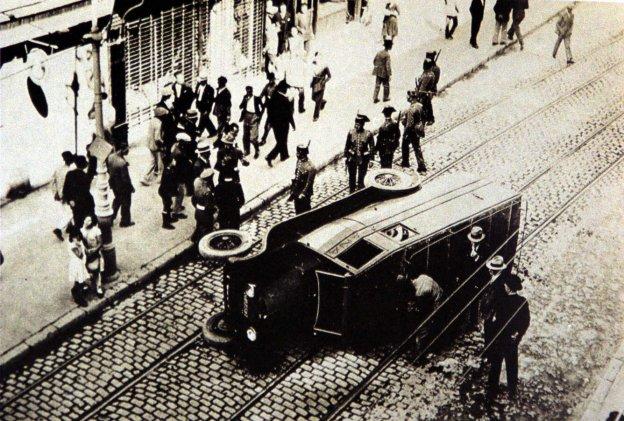

La duración del paro revolucionario transcurrió en Granada del martes 14 al jueves 16 de agosto de 1917. A diferencia de otras zonas del país, caso de Madrid, Zaragoza, Bilbao, La Coruña o Asturias, donde la rebelión de los mineros tardó varios días en ser sofocada por el ejército, el conflicto se caracterizó en nuestra ciudad por su baja intensidad; evolucionando el contencioso en una espiral que fue de más a menos, en donde los episodios de violencia quedaron reducidos a algunos choques y carreras con las fuerzas de orden público. La jornada de mayor efervescencia fue la inicial, la del día 14, cuando la huelga fue mayoritaria en los gremios de metalúrgicos, la construcción, carpintería y ebanistas, a los que se adhirieron en el transcurso del día numerosos talleres que no habían holgado en un principio, tras ser visitados por comisiones de trabajadores invitándoles a seguir el paro generalizado. Por la tarde reinó el orden absoluto, retirándose los obreros a sus domicilios. Sólo los tipógrafos mantuvieron la huelga los tres días, paralizando la salida regular de los rotativos capitalinos.

El miércoles, en coincidencia con el festivo de la Asunción de la Virgen, el pulso a las autoridades fue recogido por los ferroviarios de la compañía de Andaluces, que intentaron que el tren correo de la mañana no saliera de la estación. De los 110 operarios 80 se pusieron en huelga. La situación fue reconducida con rapidez por el gobernador militar, que avisó en persona de las duras consecuencias de la actitud adoptada por los sediciosos. Pocas horas después el tráfico por vía férrea quedaba normalizado. El jueves el hundimiento del movimiento era patente, adoptando la población un aspecto propio de un día de trabajo habitual.

A grandes rasgos, dos fueron los elementos que inclinaron la balanza en favor de las autoridades. En primer lugar, fue determinante la actitud desplegada por las autoridades centrales y locales, que se caracterizó por su anticipación, firmeza y efectividad. Ante la crisis que se cernía fueron suspendidas el lunes por la noche las garantías constitucionales -derechos de reunión, expresión, imprenta, etc.- y fue declarado el Estado de guerra en la provincia por el Ministerio de la Gobernación.

Su consecuencia fue la resignación del mando al gobernador militar, señor Morales Yaquero. El martes, con una clara intención de maniatar al movimiento obrero, ordenó el cierre de La Casa del Pueblo y la detención de sus líderes destacados. A continuación aprobó la salida del cuartel de San Jerónimo de tres secciones del destacamento de Lusitania, que patrullaron por Plaza Nueva, Reyes Católicos y el Embovedado; otra por el paseo de la Bomba, y una tercera por la Gran Vía y el Triunfo.

Por otra parte, la Guardia Civil detuvo a los piquetes que invitaban a la huelga bajo la acusación de coacciones. Situó a numerosas parejas del Instituto Armado en los alrededores de talleres, obras y fábricas, cuando no, caso del miércoles 15, detuvo a los obreros que merodeaban por la estación de Andaluces y las tabernas cercanas. Para evitar conatos de violencia armada, el general Morales Yaquero dio orden al Cuerpo de Vigilancia para que realizara un meticuloso inventario e incautación de todas las armas y municiones de las armerías existentes en Granada. Estableció un efectivo servicio de censura de prensa preventiva, aunque luego no fue necesario porque la prensa no salió a la venta como hemos visto en los días que duró el conato huelguístico, y de suspensión de conferencias telefónicas para particulares. Para evitar el desabastecimiento de pan mantuvo una reunión con los panaderos de Alfacar y Víznar, conminándolos a que no interrumpieran la fabricación so pena de fuertes multas y penas de cárcel. Para finalizar consiguió que tranvías y trenes funcionaran en todo momento, de igual forma que la vida recreativa de la ciudad pues no cerraron ni teatros ni cinematógrafos.

Frente a esta actitud rigurosa y de control milimétrico de la situación, en los días que duró la crisis se cruzaron más de novecientos telegramas entre el gobierno militar de Granada y el ministerio, las fuerzas obreristas mostraron una actitud errática producto de un movimiento que nacía de una profunda improvisación. La detención desde primera hora del comité revolucionario de Granada, que estaba en combinación con el central de Madrid, condenó a un estrepitoso fiasco a la acción insurreccional. En realidad, como fue calificado certeramente por 'El Defensor de Granada' en una crónica a posteriori, el movimiento fue «pasajero, sin ambiente, sin entusiasmo, sin fuerza ni objeto, puesto que la inmensa mayoría de los obreros no sabían el porqué de la huelga». El orden, a la semana siguiente, quedaba restablecido a lo largo y ancho del país. La espasmódica acción insurgente se saldó con 71 muertos, 200 heridos y más de 2.000 detenidos en toda España, de los cuales entre 40 y 60, incluido Manuel Yudes, líder de la Agrupación Socialista local, lo fueron en Granada.

La grave ruptura de la legalidad de la Restauración supuso para los miembros del comité de huelga -Largo Caballero, Daniel Anguiano, Julián Besteiro y Andrés Saborit-, la acusación de sedición por un consejo de guerra y la condena a perpetuidad. Castigo del que fueron amnistiados por el Gobierno, meses después, al ser elegidos diputados en las elecciones de 1918. De estas lecciones del pasado deberían tomar nota los miembros de la coalición electoral de Junts pel Sí y adláteres si siguen con su idea de convocar un referéndum de autodeterminación, saltándose la constitución y todas las sentencias del Tribunal Constitucional que disponen la nulidad de las leyes de desconexión del Parlamento catalán; o, acaso, ¿creen que el Estado de Derecho actual permanecerá impasible y sus actos no tendrán consecuencias jurídicas? Veremos.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

España vuelve a tener un Mundial de fútbol que será el torneo más global de la historia

Isaac Asenjo y Álex Sánchez

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.