Refugios de la Guerra Civil en Granada

Historias de @LaHemeroteca ·

Para defenderse de los bombardeos se construyeron en la capital más de cien refugiosSecciones

Servicios

Destacamos

Edición

Historias de @LaHemeroteca ·

Para defenderse de los bombardeos se construyeron en la capital más de cien refugiosAmanda Martínez

Martes, 22 de mayo 2018, 10:18

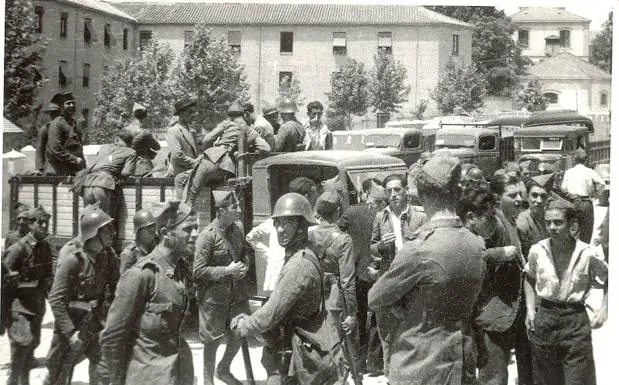

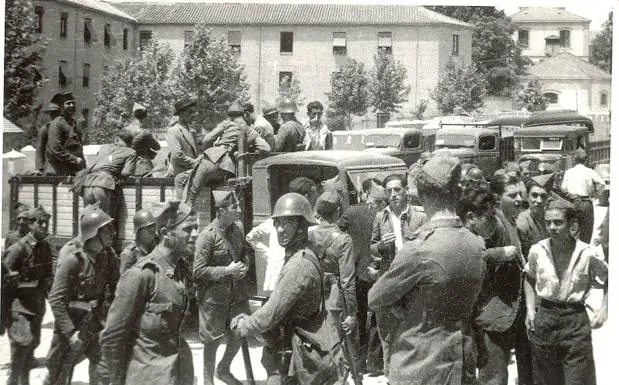

Uno de los primeros objetivos del ejército sublevado fue el de hacerse con el control del aeródromo de Armilla, cuya guarnición permaneció en un primer momento fiel al gobierno legítimo de Madrid. Las fuerzas republicanas destrozaron los aviones que quedaban en sus hangares pero los ... nacionales se hicieron con los tres cazas enemigos que aterrizaron en la pista armillera el 21 de julio de 1936.

Esos aviones, cuentan María Isabel Brenes y Andrés Fernández Martín en el libro 'Trincheras, búnkeres y refugios de la Guerra Civil en la provincia de Granada', fueron la única defensa antiaérea de que dispuso la ciudad durante días, una ciudad aislada en el interior de una provincia fiel a la República. Pero Granada era un objetivo importante, con dos regimientos de infantería y artillería, la fábrica de pólvoras de El Fargue, el aeródromo y una fértil vega. La defensa de la plaza no sería fácil.

Primero, la guerra se libró en las calles. En la ciudad, paseos, juicios sumarísimos, fusilamientos… El Albaicín se resistía. Se abrieron trincheras y barricadas en la cuesta del Chapiz, en la calle del Agua, en la cuesta de Alhacaba y en otros lugares de acceso al barrio. Zanjas profundas formadas por bloques de piedra arrancados de los escalones de viviendas, sacos de tierra, ladrillos y cascotes en los que se parapetaban soldados republicanos para entorpecer la subida de los rebeldes al barrio.

Tras varios días aislado, el 24 de julio IDEAL cuenta que el acceso al Albaicín ya «es seguro». De los balcones de las casas habitadas colgaban banderas blancas confeccionadas con sábanas pendiendo de palos. Muchos vecinos abandonaron el barrio por temor a los bombardeos.

Al comienzo de la guerra, fueron los ciudadanos los que organizaban su propia defensa. El 29 de julio, tras un combate aéreo, IDEAL publica las primeras indicaciones a la población sobre cómo actuar ante un «ya improbable» bombardeo. «La población civil debía refugiarse en la parte más baja de sus casas. Nadie debe hacer fuego sobre los aeroplanos, solo los que tienen esta misión pueden disparar». «Estén ustedes tranquilos –decía la Comandancia militar– PORQUE NO PUEDE PASAR NADA (sic). Las medidas para defensa de la población están tomadas admirablemente y sobran razones para creer que ya no volverán aeroplanos enemigos tras el fracaso rotundo de su primera visita».

Pero volvieron. Había que defender a la población ante esta nueva forma de ataque. La historiadora María Isabel Brenes ha documentado los refugios que se construyeron en Granada así como la labor de la Junta de Defensa Pasiva Antiaérea, el organismo que «tenía la misión de la protección física de personas y bienes así como de instruir a la población en las técnicas necesarias para protegerse de los ataques aéreos», explica Brenes. También se encargaban de la gestión, financiación y construcción de los refugios.

«En esta ciudad, continúa la historiadora, no se edificaron a modo de largas galerías como el caso de Almería, que hoy en día se pueden visitar. Las características arqueológicas de Granada lo hacían inviable. Aquí se aprovechan espacios ya existentes, sótanos, aljibes o alcantarillas, que se adaptan reforzando su seguridad, dotándolos de dispositivos especiales de ventilación y facilitando los accesos a los mismos», explica.

Al comienzo de la guerra fueron frecuentes los bombardeos sobre la capital. Mientras los propios ciudadanos participaban activamente en la construcción de los abrigos, la Junta de Defensa Pasiva creó un protocolo de obligado cumplimiento en cuanto a la construcción de refugios, señales de alarma, así como las normas de evacuación ante la amenaza de un bombardeo. Las grandes oficinas, bancos, la estación de ferrocarril, hoteles, hospitales o colegios estaban obligados a disponer de refugios. El hotel Alhambra Palace, por ejemplo, tenía uno con capacidad para 700 personas; el Coliseo Olimpia, la misma cabida que la sala. 250 plazas, el refugio de la Catedral y el Banco de España, aún en construcción, podían cobijar a 2.500 personas.

Entre los refugios de mayor aforo estaban el del Palacio de Carlos V, con capacidad para 300 personas; la Caja de Previsión Social (en Gran Vía), para 1.200 o el edificio Siemes en Gran Vía, 27. Los sótanos de los Mercados podían acoger a 1.000 personas.

Los refugios públicos estaban identificados con tablillas blancas en las que se leía la palabra «REFUGIO» en caracteres rojos. Unas flechas rojas en las fachadas de las casas indicaban la distancia a la que se encontraba el refugio así como la capacidad. En el lugar donde se encontraba el sótano, unos faroles de aceite con cristales verdes lucían de sol a sol para orientar el camino al amparo en las alarmas nocturnas.

Estaban repartidos por toda la ciudad. Por poner algunos ejemplos, había dos en la calle Alhóndiga (los números 19 y 29) con capacidad para 30 y 50 personas respectivamente; hubo tres refugios en Buen Suceso; cuatro en la Carrera del Darro, en los número 13, 19, 17 y 21, o seis en la calle Duquesa. 18 se repartían por Gran Vía. Alguno ya están citados más arriba, pero, por ejemplo, la casa de los Müller (sede actual de la Subdelegación) tenía un refugio con capacidad para 250 personas con entrada por la calle Naranjos. 10 más en Reyes Católicos (uno con entrada frente a la cervecería Mayer, otro en la papelería Martínez Herrera o el de Telefónica). También había refugios en San Antón, Santa Ana, calle Tablas, Verónica de la Magdalena...

Las autoridades instaron a las casas de vecinos a que habilitasen resguardos para sus inquilinos. Eran subterráneos reforzados con hormigón para amortiguar los efectos de la honda expansiva de las bombas.

Un 'jefe de refugio', elegido entre ellos, se encargaba del mantenimiento del mismo. Su papel era fundamental y se les pedía «desempeñar su cometido con entusiasmo y abnegación».

Eran responsables, por ejemplo de asegurarse de cerrar la llave del gas cuando comenzara el bombardeo o comprobar que disponían siempre de sacos de arena seca y palas para apagar el fuego que podría provocar una la bomba. También decidían el puesto que cada vecino debía ocupar en el albergue e incluso, si no tuviese el refugio capacidad suficiente, decidía quién entraba y quién se quedaba fuera empezando por enfermos, niños menores de 5 años, ancianos mayores de 60, mujeres mayores de 40, el resto de mujeres y, en último lugar, los hombres.

Ruido de aviones. Los escuchas del servicio de protección antiaérea avisan de la presencia de aeronaves enemigas. La sirena de Diputación suena durante un minuto. Las campanas de las iglesias parroquiales repican incesantemente. Es la señal de que se prepara un ataque. ¡A los refugios! El miedo muerde la tripa. Allí permanecerán hasta escuchar tres avisos más cortos. Hasta que las campanas guarden silencio...

El ataque ha terminado.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

España vuelve a tener un Mundial de fútbol que será el torneo más global de la historia

Isaac Asenjo y Álex Sánchez

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.