Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

FERNANDO MIÑANA

Lunes, 2 de julio 2018, 01:29

El fantasma de Fred Korematsu pasea esta semana por Estados Unidos. La memoria de este ciudadano de origen japonés ha resurgido después de que el máximo tribunal del país decidiera el martes considerar legal el veto migratorio aprobado por el presidente, Donald Trump, para ciudadanos de cinco países de mayoría musulmana: Irán, Siria, Libia, Yemen y Somalia. La sentencia fue aprobada por los pelos (cinco a cuatro en la votación) y el magistrado John Roberts aprovechó para declarar como «anulada» la decisión del 'caso Korematsu' elevado a la Corte Suprema en 1944.

Fred Korematsu (1919-2005) era el tercero de los cuatro hijos de un matrimonio japonés que emigró a Estados Unidos en 1905. Nació en California y fue educado en colegios públicos, donde ya atisbó que sus ojos rasgados iban a ser un problema en una sociedad como la estadounidense de la primera mitad del siglo XX. En 1940 fue llamado para prestar el servicio militar en el Ejército, pero finalmente fue rechazado por unas úlceras estomacales. Luego, de vuelta a casa, fue perdiendo un empleo tras otro por ser japonés en plena II Guerra Mundial. Pero la convivencia no se hizo irrespirable hasta que no se produjo el ataque de la Armada japonesa a la base naval de EE UU en Pearl Harbor la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941.

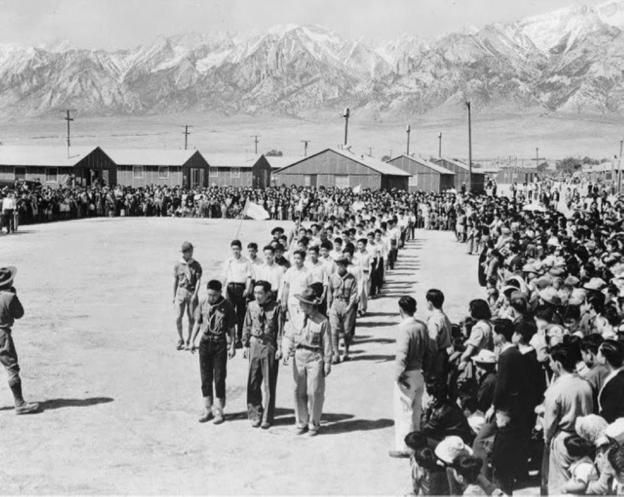

Tras aquella dolorosa afrenta, el presidente Franklin D. Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 9066. Un mandato que pretendía evitar acciones de sabotaje y espionaje, para lo cual autorizaba a las Fuerzas Armadas a encerrar en centros de internamiento a aquellas personas que consideraba susceptibles de traicionar a Estados Unidos. Aquella orden condenó en 1942 a 120.000 ciudadanos estadounidenses de la costa oeste con antepasados nipones a permanecer encerrados en diez campos de concentración en los estados de Arkansas, California, Utah, Colorado, Idaho y Wyoming.

Fred Korematsu tenía 23 años cuando aquella ola de odio a todo lo japonés barrió el país de costa a costa. Este californiano decidió desafiar la orden de internamiento para intentar vivir como un estadounidense más. El joven, asustado, intimidado, tomó la decisión desesperada de someterse a una operación de cirugía estética en los párpados para intentar disimular sus rasgos, cambió su nombre por el de Clyde Sarah y comenzó a jurar y perjurar que sus raíces estaban en España y Hawai.

Estas maniobras de despiste fracasaron y Korematsu fue detenido ese mismo año, en 1942, y juzgado por violar la Orden Ejecutiva 9066. El reo fue sentenciado a permanecer encerrado junto a su familia en un campo de concentración de Utah.

Korematsu pidió ayuda a los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y elevó su recurso a la Corte Suprema por considerar que su condena era discriminatoria y contraria a los derechos consagrados en la Constitución. Pero, en diciembre de 1944, el alto tribunal acordó, por seis votos a tres, que su detención no era un acto de racismo, sino que estaba justificada porque los japoneses-estadounidenses eran proclives a cometer actos de deslealtad y ayudar a los barcos enemigos con señales de radio. La sentencia venía a decir que era una medida de seguridad nacional en medio de una situación de emergencia como la Gran Guerra. Aunque uno de los magistrados que votó en contra de su condena, Robert Jackson, declaró que la Corte había «validado para siempre el principio de discriminación racial» y, a su vez, dejaba «un arma cargada y lista en manos de cualquier autoridad».

Cuando fue liberado, Korematsu se vio obligado a mudarse y buscar un empleo en Salt Lake City. A los tres meses descubrió que cobraba la mitad que los blancos. Protestó a su jefe, pero solo recibió amenazas como respuesta, así que optó por volver a California y enterrar para siempre aquel agravio de su país. En treinta años no volvió a hablar de aquello y uno de sus hijos no conoció la historia de su padre hasta que llegó a Secundaria.

En 1976, el presidente Gerald Ford formalizó la anulación de la Orden Ejecutiva 9066 y pidió disculpas por el internamiento. Cuatro años más tarde, Jimmy Carter nombró una comisión para investiar aquellos encierros y el grupo de trabajo concluyó que se produjo «por principios raciales, histeria de guerra y un fracaso de liderazgo político». Ya en 1988, Ronald Reagan aprobó una compensación económica de 20.000 dólares para cada superviviente de aquellos japoneses-estadounidenses condenados al confinamiento.

Korematsu volvió al escaparate público tras el 11-S. Pidió al país que no cayera en el mismo error que durante la II Guerra Mundial y criticó los encierros de larga duración en Guantánamo. En 2004, un año antes de su muerte, declaró: «Nadie debería ser encerrado simplemente por compartir la misma raza, etnia o religión que un espía o un terrorista».

El sorprendente ataque de Japón a la base naval estadounidense de Pearl Harbor en 1941 provocó que el presidente Roosevelt aprobara la Orden Ejecutiva 9066 para encerrar en campos de concentración, en 1942, a todos los ciudadanos que, aunque hubieran nacido en Estados Unidos, fueran de origen nipón.

También se abrieron campos para alemanes e italianos, los otros países que le declararon la guerra, pero apenas hubo arrestos.

120.000

personas de origen japonés, de las que más de la mitad eran estadounidenses, fueron encerrados.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Favoritos de los suscriptores

El Granada, entre los mejores pero con muchas dudas

Rafael Lamelas

Te puede interesar

España vuelve a tener un Mundial de fútbol que será el torneo más global de la historia

Isaac Asenjo y Álex Sánchez

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.